Surréalisme pas mort. Avida.

Pour aborder une petite histoire de l’art du XXè siècle par le filtre du cinéma de fiction, et en dehors des biopics, un retour sur les débuts.

Les artistes des avant-gardes cubistes futuristes et constructivisme interviennent dans la conception des décors, Alexandra Exter pour Aelita, (Protozanov 1927), dans une fiction mixte : fantastique et réalisme soviétique. Pour L’inhumaine, (L’Herbier 1924), Fernand Léger élabore la machine, à l’image de ses constructions en peinture et en lien direct avec son Ballet mécanique. La collaboration peintres / chorégraphes est célèbre.

Les dadaïstes élaborent le scénario, tournent et inventent des procédés de montage non narratif/linéaire avec la présence d’artistes dans la distribution (Man Ray, Le retour à la raison et Entracte, René Clair et Picabia, 1924). Le muet et la musique leur conviennent.

Le cubisme n’a pas eu l’heur d’inspirer les cinéastes de fictions grand public, (trop tôt, trop court), à l’exception de Rigardin peintre cubiste, 1910 (pas vu) un burlesque de série. Les artistes des avant-gardes ne correspondent pas aux critères du romantisme névrotique d’une romance tragique ; la nature morte ne fait fantasmer que sanglante. Une figuration explicite, même déformée est nécessaire pour ironiser sur la « non-ressemblance » d’avec le modèle, éventuellement inutile.

Ainsi la sculpture d’une des maîtresses d’Hemingway (Les neiges du Kilimandjaro, Henry King, 52) vaguement Zadkine, n’échappe pas au poncif.

Ainsi la sculpture d’une des maîtresses d’Hemingway (Les neiges du Kilimandjaro, Henry King, 52) vaguement Zadkine, n’échappe pas au poncif.Les comédies et les drames du cinéma d’avant-guerre utilisent des oeuvres assez rétro voire ringardes ; au mieux, la figuration s’inspirerait d’une supposée étiquette École de Paris.

|

| Sérénade à trois |

Les mansardes ont la vie dure, y compris dans le cinéma américain, comme celle de Gary Cooper -craquant- dans Sérénade à trois, Lubitsch, 1933. Le titre Design for living fait la part belle à la femme, beaux décors modernes à New York, et c’est la première apparition d’une forme d’art féministe (on y reviendra).

Pour le Surréalisme, L’age d’or, (Bunuel, 1930) reste LA référence (même W. Allen le cite).

L’extrême longévité du mouvement international et son rôle dans l’art américain de la fin des années trente et quarante expliquent son impact, de même que la congruence entre les procédés de montage, les plans en profondeur, le zoom et les thèmes du récit avec les sujets et formes de la peinture. La contemporaneïté du surréalisme et de la psychanalyse inspire ls scénaristes.

La notoriété de ses « stars » en permet l’identification immédiate, en dépit de styles différents. Dali, Chirico, Magritte, Delvaux.

L’oncle peintre « zinzin » de Charmante famille, (Danger love at work, Preminger, 1937), est concurrencé par Elsa Lanchester, peintre S convoquée pour le portrait robot du suspect dans The big clock, Farrow, 1938, un superbe polar. « C’est son portrait psychologique », dit-elle en présentant le croquis d’une sculpture entre Picasso Miro et Hepworth.

Spellbound

La collaboration de Salvador Dali pour les séquences oniriques dans Spellbound (La maison du Dr Edwards, Hitchcock, 1945) est l’exemple le plus connu.

-ainsi que le malheureux héros- condense les effets perspectivistes que les surréalistes ont réinventés au profit du temps et de l’ « étrangeté » programmatique.

Pandora ( Pandora and the flying dutchman, Albert Lewin,1951). Le réalisateur revendique son essence surréaliste : Récit dans le récit de l’errance du navigateur peintre à la recherche de la femme aimée et perdue visible dans le petit portrait XVIIè d’origine.

Quand Pandora -Ava Gardner, ruisselante dans une voile, apparaît dans le bateau, Hendrick van der See/James Mason peint une femme drapée, façon Delvaux, dans un espace type de la peinture de de Chirico, lignes de fuite et architectures. Un débat sur la ressemblance le conduit à transformer le visage de Pandora en « oeuf » barré : un vrai-faux Chirico.

Les statues antiques de déesses sorties de l’eau dans la séquence précédente anticipaient sur la mythologie. L’intemporalité perspective de l’artiste italien vaut ici pour une allégorie de l’éternité promise aux amants.

On peut trouver des pseudos Chirico/Magritte au mur dans quelques films, policiers de préférence et sans interêt. En revanche la démultiplication des hommes au chapeau melon dans Thomas Crown, (Mc Tiernan, 1999) fonctionne astucieusement comme une performance piège. Ceci n’est pas un Monet, ni un Pissarro, ni...

Magritte est cité récemment comme une référence pour un devenir-peintre célèbre pour le non moins célèbre prisonnier Bronson (N. Winding Refn, 2008) lors des séances d’atelier en prison. La superbe animation (post Crumb) qui suit n’a pas plus de rapport avec le surréalisme que la transformation en sculpture vivante du prof par Bronson, adepte de l’incarcération comme posture artistique. Et l’on retrouve le lien entre peinture et délire paranoïaque…

Surréalisme authentique en revanche : dans L’insoutenable légèreté de l’être, Ph. Kaufmann, 1980, le scénario tiré du roman de Milan Kundera se situe à Prague en 1968. Les oeuvres de l’atelier de Sabina/Lena Olin sont empruntées à Irina Dedicova, 1932-1990,

Les toiles -des sortes d’idoles biomorphiques élémentaires, un « oeuf cosmique », enchâssé dans les éléments organiques fortement érotisés - datent des années 70.

Les toiles -des sortes d’idoles biomorphiques élémentaires, un « oeuf cosmique », enchâssé dans les éléments organiques fortement érotisés - datent des années 70. Un choix du cinéaste pour situer le contexte et renforcer la personnalité de l’héroïne.

Quand Tereza/Juliette Binoche tente de survivre comme photographe, des clichés de Man Ray (et de Bill Brandt) lui sont donnés comme exemples. Les références authentifient l’histoire et illustrent ce que le roman ne décrit pas. L’exposition montée en 2010 à La Galerie Yvon Lambert, sous le même titre procède d’une toute autre méthode, la recherche des thèmes et œuvres en correspondance (dans ses collections) hors du récit‘.

Surréalisme Belge :

Alors que les films d’André Delvaux ne sont que peu marqués par les images de son père, pas de femmes nues dans des architectures, le cinéma belge très récent se réapproprie le courant S dans un total anachronisme.

Le binôme de cinéastes Delépine et Kervern, auteurs de sortes de road movies déjantés (Aaltra) intègrent des artistes ou des oeuvres dans leurs scénarios.

Dans Mammuth, 2010, Miss Ming, artiste (actrice déclarée « autiste » dans le civil), revendique entre deux crises de délire les oeuvres de son père, des assemblages trash de poupées déglinguées et déchets organiques (après Spoerri ou Kudo) Leur auteur, très « groslandais » : Lucas Braastad.

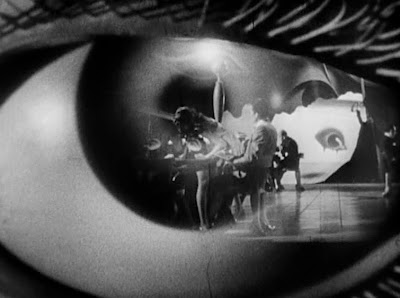

Dans Avida, 2006, les deux réalisateurs, acteurs ici aussi ont construit un film à clés, dans une surenchère d’absurde apparent. Toutes les séquences, à commencer par le suicide de Topor en torero contre un rhinocéros,

le vol de la montre, du poisson, du homard, l’enlèvement de la milliardaire obèse qui sera traînée au sommet d’un terril puis au pied d’une falaise

concourent à la composition d’une toile de Dali, ou du moins un faux efficace, d’où le titre Avida (Dollars). Peinture qui ne sera révélée qu’à la dernière image (la seule en couleur), un procédé connu,

une toile non visible au début du film que le collectionneur incarné par Jean Claude Carrière contemplait avant de mourir ; il possède aussi Les girafes en feu. Le gros plan de la bouche de la femme au pré-générique est le premier indice des références (et je ne crois pas avoir tout décodé). Le muet (un personnage incarné par l’un des cinéastes) est un autre indice dans un film peu bavard.

L’incohérence n’est qu’apparente, le cadavre du chien hérissé des seringues que les deux cinglés masochistes utilisent pour se droguer,

les familles dans les armoires, finalement tous les éléments trouvent un sens dans le parcours d’une relecture d’un surréalisme mort depuis longtemps, mais non sans rendre hommage aux courses-poursuites de ses inventeurs.

Si Topor, joue son propre rôle (pour mémoire, Le Locataire de Polanski est une adaptation de son roman) il n’est pas inutile de citer le mouvement Panique, auquel il appartenait avec Arrabal, (J’irai comme un cheval fou, 1973) dans les années 50. Une autre dérivation du surréalisme est donc le modèle latino-américain post Bunuel, incarné par le cinéma d ‘Alejandro Jodorowsky, membre du même groupe et auteur des films comme El Topo (1971) ou La montagne sacrée, (1973) : une quête initiatique sanglante et coprophile dans laquelle l’artiste démiurge occupe le moment ultime.