Gauguin , Le voyage à Tahiti

Film de Edouard Deluc, 2017. Vincent Cassel, Malik Zidi…

Sorti en avant garde de l’ouverture de l’exposition au Grand Palais, le film

commence à Paris, errance sombre, visite de la famille dans son taudis, et diner d’adieu du café Voltaire en présence de Mallarmé.

suit une séquence «national géographique » que les agences de voyage n’ont pas loupé dans les marges cinéma du web,

un peu d’anthropologie de terrain, un quota standard de scènes d’atelier pour l’insert de quelques oeuvres connues.

Prétendre à la fidélité au texte Noa Noa, écrit par Gauguin entre ses deux séjours, repris ensuite, et finalement (mal) publié en 1919, quand il en reste en tout peut être trois paragraphes, la course dans la montagne sur le cheval, l’acquisition de la jeune fille, « tu es bon? » de la mère, et la partie de pêche au thon. Et plus intéressant l’apprentissage des cosmologies et croyances et de la langue que Tahura lui transmet.

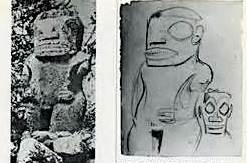

La suite invente à partir de l’hypothétique liaison de la vahiné avec le beau voisin, un trafic de fausses sculptures. Rien de ceci dans les mémoires, de fait Gauguin écrit qu’il lui a appris la technique. Sur les sites du web sur l’art océanien, ça se vend comme des petits pains… (financement pub?)

Le personnage de Maurin, ici un médecin compatissant et néanmoins buveur, antinomique des constats de Gauguin dans ses textes sur les effets du colonialisme chrétien et marchand ( le commerçant chinois).

Dernier portrait de Tahura, robe à rayures (elle en voulait une blanche) et rétro-vision des iles… et affiche de l’expo.

|

| Gauguin, le vrai.. |

C’est oublier l’importance des écrits critiques sur l’art, les pamphlets assez philosophiques des dernières années, les lettres et le journal, d’un style descriptif très enlevé.

On doit à Gauguin le récit de l’épisode de l’oreille coupée de Van Gogh à Arles, que les films consacrés à Van Gogh n’éludent jamais.

De quelques portraits et poncifs.

Les Gauguin du grand écran: des noms plus célèbres que leur ressemblance:Ce film, comme les biopics précédents, évite les séjours de Gauguin en Bretagne,

une exception, la série introuvable de FR3: Maurice Barrier, régional de l'étape.

Au mieux, leur évocation se synthétise dans le gilet bigouden.

|

| Au café Voltaire. |

|

| Anthony Arles chez Kirk. Qui a jamais étalé les toiles de cette façon??? |

|

| David Carradine, series US |

Dans le film de Minnelli, Lust for live, Anthony Quinn;

dans Oviri, Donald Sutherland.

Toujours la moustache.

|

| W Yordanoff face à Van Gogh.. |

Scènes d’atelier:

La séquence de création de « Manau Tupapau »: "Elle pense au revenant",

Oeuvre Commentée par Gauguin dans une lettre à Mette, décembre 1892,

apparait, selon des raisons variées dans tous les films. Plus difficile à copier,

« D’ou venons nous, que sommes nous, où allons nous », le grand format , décrit par Gauguin dans une lettre à Monfreid,février 1898 vaut pour testament d’un foi que certains ont qualifié de mystique.

|

| La case, fin du film "Paradise found". |

"Gauguin, Paradise found."

Un film de Mario Andreacchio, 2003. Kiefer Sutherland, Natassia Kinski..

Un paradis re-trouvé ? Le cinéaste australien, aurait -il lu Milton, en tous cas il a lu et interprété tous les écrits de Gauguin, de sorte que son film offre au spectateur une évocation historique très précise soutenue par un grand soin de mise en scène des décors, copies de peintures des intérieurs et des galeries. Depuis l’argent facile du métier de courtier en bourse, la rupture avec sa femme, très érotique Natassia Kinski, le rôle de Pissarro dans la vocation artistique avant le départ en océanie, le réalisateur a opté pour une conception de l’intégrale, comme Minnelli pour Van Gogh.

|

| Mette, Gauguin et Huysmans, exposition des Impressionnistes, 82 |

Le film, est hélas construit sur une alternance systématique assez épuisante de 23 séquences entre scènes parisiennes, et épisodes du séjour à Tahiti .

Dans les séquences exotiques, l’attention aux scènes de peinture, assez efficaces dans le souci narratif, quoique Tahura ne se ressemble pas vraiment, pas plus que Kiefer Sutherland, « très jeune », chevelure sauvage, dreadlocks, ne se grime avec faux nez.

|

| Manau Tupapau : la terreur de Tahura. |

Le réalisateur réinvente des personnages pour rendre compte du contenu politique sous-jacent aux écrits de Gauguin dans ses textes critiques contre l’église, l’armée, le colonialisme, et aussi le mariage.

Un film d’aventure s’insère dans le biopic, avec quelques anachronismes:

Gauguin « anarchiste » balançait toutes les actions dans la corbeille de la bourse (en fait, il y eut un krach boursier), « braque » le marchand dès son arrivée, puis s’oppose aux édiles locaux.

Maurrin s'incarne ici en un pasteur halluciné et raciste, qui tente d’éradiquer les croyances ancestrales, aidé des militaires. Ainsi on brûle les idoles.

|

| les deux ennemis. |

|

Le film tourné en 2003 fait de toute évidence allusion à la destruction des bouddhas de Bamyan (2001).

|

| Tahiti 92. |

|

| Pissarro à l'exposition chez Durand-Ruel 1894. |

Les deux dernières séquences, d’abord l’exposition chez Durand Ruel, les critiques horrifiées, l’incompréhension de Pissarro provoque le départ pour le second séjour.

|

| Fin du premier séjour. |

Puis après la réalisation de la peinture « D’où venons nous .. , le film se clôt sur l’artiste seul devant sa case.

Point de pathos, l’acteur ne souffre pas vraiment, l’oeuvre n’est pas détruite.

Dans la séquence 19, Gauguin rembarquait vers la France, ses rouleaux sous le bras, on pourrait alors changer de film:

Dans la séquence 19, Gauguin rembarquait vers la France, ses rouleaux sous le bras, on pourrait alors changer de film:

« Oviri, le loup dans le soleil» (ou derrière la porte ? selon les titres)

Film de Henning Carlsen, 1985. Danemark.

|

| Atelier parisen ! |

Une parenthèse de deux années à Paris; dans son atelier, fréquenté par des gens célèbres, dont Strindberg (Max von Sydow).

L’artiste en paréo peint sa maitresse indonésienne et des modèles pâles, tentant de retrouver les poses de Tahura.

(référence aussi à un nu de Boucher)

Pourquoi le Loup ?, dans le scénario de Jean Claude Carrière, le titre se réfère à un texte de Gauguin sur Degas dans lequel il cite une fable de La Fontaine et se compare à un loup maigre et affamé.

Dans une lettre à Maurice Denis de juin 1899, Gauguin s’avoue « très malade et obligé pour trouver un peu de pain de faire quelques travaux peu intellectuels, je ne peins plus, sauf les jours de fête et le dimanche… »

Un motif qui devient la base du drame de la fin des fictions d'artistes, y compris du film de Deluc.

Un motif qui devient la base du drame de la fin des fictions d'artistes, y compris du film de Deluc.

The moon and six pence. (La lune et soixante quinze centimes), 1942.

Les cinéastes ont tous vu et étudié l’adaptation de la nouvelle de Somerset Maugham, «L’envouté », 1919, par Albert Lewin, (connu pour Le portrait de Dorian Gray et Les affaires privées de Bel Ami). L’acteur fétiche du réalisateur, le toujours dandy George Sanders, ne quittera pas son costume blanc.

La fiction et le mythe:

En s’inspirant de la vie de Gauguin, la vocation artistique pousse l’artiste, ici le pseudo « Charles Strickland », à partir vivre misérablement à Paris. Des petits boulots aussi improbables que les scènes d’atelier.

on peut s’amuser à pister quelques emprunts dans les films récents.

|

| "Un must" |

Une petite sculpture (pseudo Oviri) fait le lien entre les parties du film commentées par l’ami, image propre à évoquer l’horreur et l’angoisse.

|

Le peintre donc part en océanie, rencontre une jeune fille, Ata, qu’il épouse religieusement.

|

La ligue de vertu qui sévit actuellement n’aurait rien à redire sur l’âge de la demoiselle. Suit une scène de fête, de type documentaire avec une authentique «cheffe » de village d’une polynésie rêvée. Paysages et cocotiers. de studio.

Non seulement malade, et pour ne pas écrire syphillis et autres maladies Maugham affecte Strickland de la lèpre (!); l’artiste meurt aveugle, et sa vahiné fidèle met le feu à la case, détruisant toute l’oeuvre peinte…

|

| On n'a pas perdu grand chose dans l'incendie.. |

Comme toujours chez Lewin, la fin du film dévoile un plan couleur sur l’oeuvre peinte (désolée pour le N/B) particulièrement glauque.

Par chance, la vraie fait fortune des collectionneurs et des musées.

Bienvenue au panthéon des artistes maudits, et attendons de voir l’exposition.